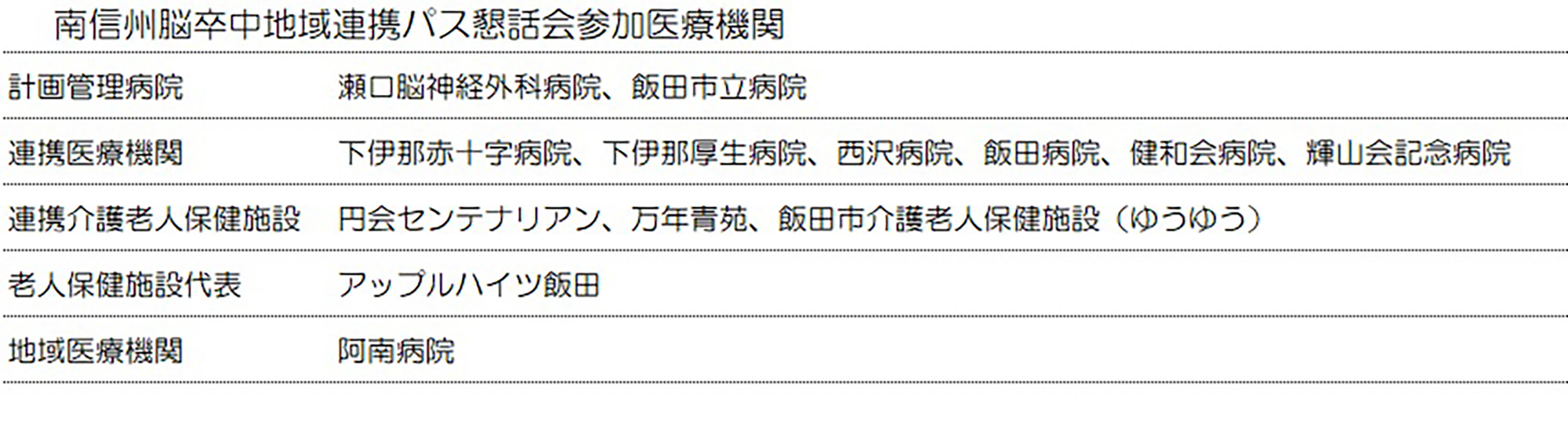

脳卒中とは脳血管に異常が起こる病気の総称で脳梗塞、脳出血、クモ膜下出血があり病期によって必要な治療が異なります。病期には手術や全身管理が必要な急性期、リハビリテーションが大事になる回復期(亜急性期から慢性期)、そして回復した機能を維持し再発を予防する維持期があります。以前はこの多岐にわたり時間もかかる治療を各病院で完結していましたが、効率も悪く結果にもばらつきがありました。この状況を改善するため地域全体で脳卒中の治療を分担して行う地域完結型脳卒中診療体制作りが始まりました。飯田下伊那地域では2004年に研究会が発足し、2008年に南信州脳卒中連携パス懇話会が8病院の参加で正式にスタートしました。急性期医療を担う計画管理病院が2病院と回復期リハビリテーション病院を代表とする連携病院が6病院でした。その後連携医療機関も病院から維持期を担う老人保健施設へと幅を広げています。2018年からは4老人保健施設が加わり、参加病院も阿南病院が新たに加わりました。現在、急性期から維持期まで13医療機関が参加しています。

南信州脳卒中連携クリティカルパス(以降パス)とは

南信州脳卒中連携パスは当地域の脳卒中患者さんを対象に良質な医療を安全で効率的に提供するために考えられた診療システムです。脳卒中患者さんには軽症で急性期病院から直接自宅退院する方もいますが、手足の麻痺や言語障害などが残り急性期治療終了時に自宅に戻れない方が多くいます。このような患者さんに対し、急性期病院から回復期リハビリテーション病棟を有する病院などへのスムースな転院を行い、継ぎ目のない脳卒中治療ができるようにすることを地域連携と言います。一人の患者さんに対し1枚のパスシート(最下段に示す 脳卒中地域連携パス連携シート)を用いて連携することで患者さんの情報を発症から自宅に戻るまで複数の医療機関が共有し、入院施設が変わっても症状の変化や検査結果を同じ基準で経時的に把握することができます。さらに脳卒中患者さんに多い糖尿病や心臓病などの持病についても漏れなく安全にケアーすることが可能になります。患者さんやご家族にとっても、最初に入院した時点で自宅に帰るまでの治療計画を知ることができるため安心して長期の治療を受けていただけます(最下段に示す 脳卒中連携患者様説明用紙)。

この連携システムについては多くの施設が係わる上、医療自体も進歩変化するため常に新しい情報を取り入れ、状況に合わせたシステムの見直しが必要です。システムの運営状況や問題点の検討見直しのため4か月に一度、医師だけではなく看護師、リハビリテーションの療法士や事務の方、特に病院間の橋渡しに重要な役割を果たすケースワーカーも交えて情報交換を行っています。個々の患者情報についてはパスシート1枚では不十分なため2010年からはISM(イズム)リンク〔飯田下伊那地区内の複数病院で画像などが閲覧できるファイルシステム〕が活用されており、転院後の患者さんに状態の変化があった場合は必要に応じて画像などの情報がリアルタイムで確認できるようになっています。このように急性期病院から回復期病院への連携は組織としても、技術的な面でも充実してきています。

一方このシステムにも課題があります。今後はパスシートのオンライン化や遠隔地の診療所でも情報共有ができるシステムの拡大など時代や地域に合わせた工夫が必要です。また回復期リハビリテーションで脳卒中の治療が終了するわけではありません。地域の医療を担う開業の先生方にも参加していただき、機能の維持と再発予防が重要になる維持期の連携を充実させることで地域完結型脳卒中診療体制が一つの輪として完成するといえます。

2020年7月3日

飯田市立病院 脳神経外科 小林澄雄

ダウンロード

・脳卒中地域連携パス連携シート[Excel]

・脳卒中地域連携診療計画書(急性期用)[Excel]

・脳卒中地域連携診療計画書(回復期用)[Excel]

・脳卒中連携患者様説明用紙[PDF]